日本は世界有数の地震国!

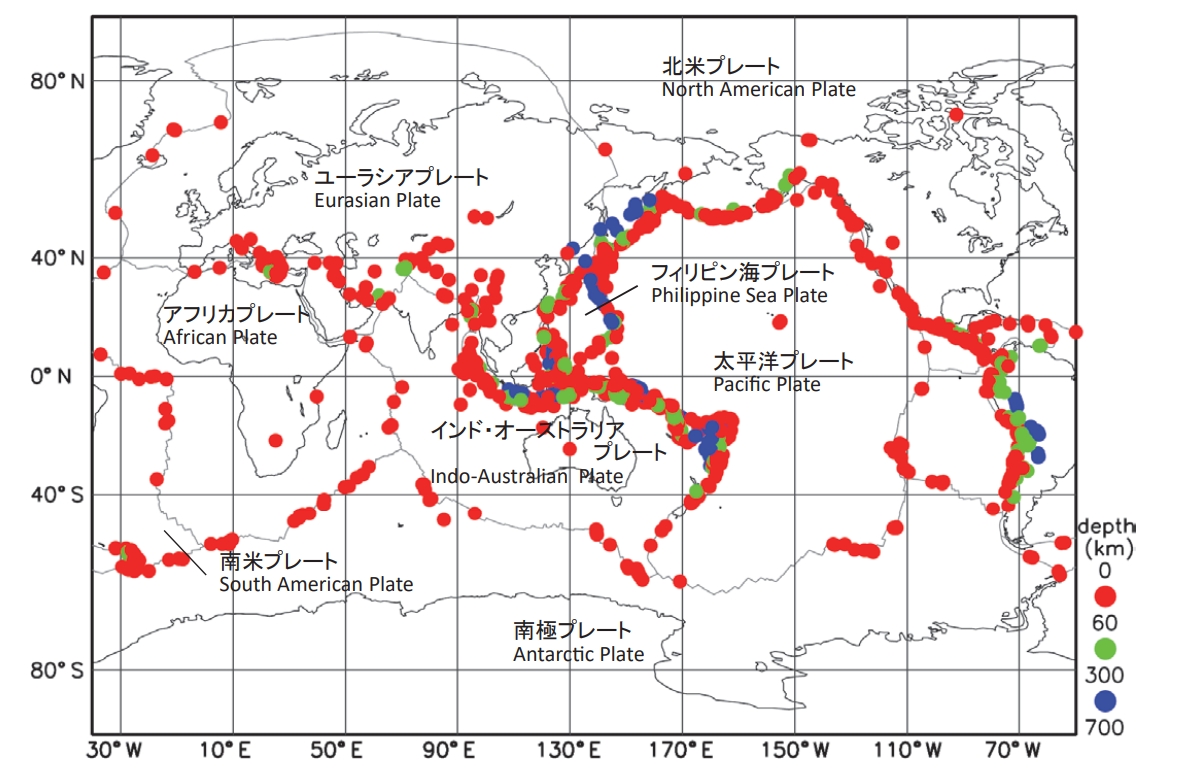

地震は世界のどの地域でも発生するわけではなく、プレート境界域に集中して起こります。日本の周辺には4つのプレート境界があり、地殻変動が激しく地震活動が活発です。そのため世界で起こるマグニチュード6以上の地震の2割近くが日本で発生しています。日本は世界有数の地震国なのです。

出典:内閣府「令和4年度版防災白書」

| 名称 | 発生年月日 | マグニチュード | 被害状況 | |

|---|---|---|---|---|

| 死者・ 行方不明者 |

全壊・焼失・流出家屋 | |||

| 南海地震 | 1946.12.21 | 8.0 | 1,443 | 13,119 |

| 福井地震 | 1948.6.28 | 7.1 | 3,769 | 40,035 |

| 十勝沖地震 | 1952. 3. 4 | 8.2 | 33 | 921 |

| チリ地震津波 | 1960. 5.23 | 9.5 | 139 | 2,830 |

| 新潟地震 | 1964. 6.16 | 7.5 | 26 | 2,250 |

| 1968年十勝沖地震 | 1968. 5.16 | 7.9 | 52 | 691 |

| 伊豆半島沖地震 | 1974. 5. 9 | 6.9 | 30 | 139 |

| 伊豆大島近海地震 | 1978. 1.14 | 7.0 | 25 | 96 |

| 宮城県沖地震 | 1978. 6.12 | 7.4 | 28 | 1,183 |

| 日本海中部地震 | 1983. 5.26 | 7.7 | 104 | 987 |

| 長野県西部地震 | 1984. 9.14 | 6.8 | 29 | 24 |

| 北海道南西沖地震 | 1993. 7.12 | 7.8 | 230 | 601 |

| 兵庫県南地震 | 1995. 1.17 | 7.3 | 6,436 | 111,054 |

| 新潟県中越地震 | 2004.10.23 | 6.8 | 68 | 3,175 |

| 東北地方太平洋沖地震 | 2011.3.11 | 9.0 | 死:19,729 不明:2,559 |

121,996 【令和2年3月1日】 |

| 熊本地震 | 2016.4.14 | 7.3 | 273 | 8,667 【平成31年4月12日】 |

| 北海道胆振東部地震 | 2018.9.6 | 6.7 | 43 | 469 【令和元年8月20日】 |

| 能登半島地震 | 2024.1.1 | 7.6 | 241 | 8789 【令和6年3月22日現在】 |

※死者・行方不明者が20人を超える被害地震を掲載 (出典 気象庁HP)

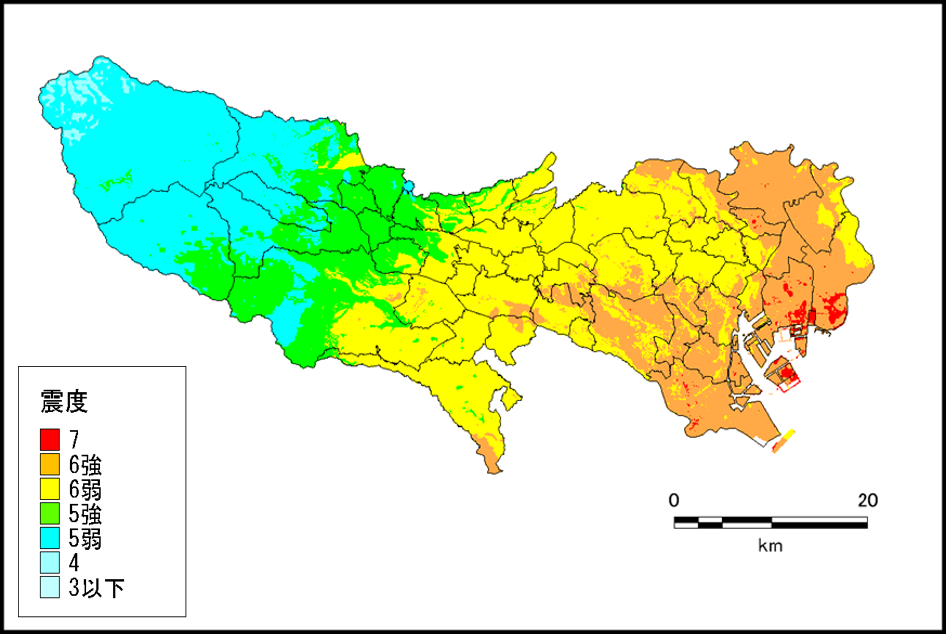

もし今、大地震が起こったら東京は?

東京都防災会議による令和4年5月公表の「東京都の新たな被害想定

~首都直下地震等による東京の被害想定~」では、「都心南部直下地震」、「多摩東部直下地震」、「大正関東地震」、「立川断層帯地震」、「南海トラフ巨大地震」を対象に被害の大きさを検討しています。

ここでは、最大規模の被害が想定される首都直下地震である「都心南部直下地震」について説明します。

| 規模 | M7.3(阪神淡路大震災と同規模) |

|---|---|

| 時期・時刻 | 冬の夕方 |

| 風速 | 8メートル/秒 |

建物被害

地震によるゆれ、液状化、急傾斜崩壊、火災により建物被害は甚大になります。

都内建物のうち、194,431棟が全壊、うち、82,199棟が揺れ、液状化、急傾斜地などにより全壊すると想定されます。

人的被害

死者は6,148人と想定され、うち、揺れ、建物崩壊等による死者は3,666人と想定されます。

負傷者は93,435人(うち13,829人が重症者)に及ぶと想定されます。

また、避難者数は約299万人と想定されます。阪神淡路大震災のピークで約30万人、新潟県中越地震で約10万人だったことと比較すると、桁違いに多くの避難者が発生することがわかります。

参考文献:首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年5月25日公表)

大地震に備えて

首都直下型地震における建物被害の多くは、昭和56年以前に建てられた建物が受けると予想されています。昭和56年6月に耐震基準が大幅に強化されたためです。その背景には昭和53年の宮城県沖地震で、それまで安全と思われていた学校など鉄筋コンクリート造の建物でさえも多くの被害を受けたことがあります。

阪神淡路大震災においても、昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた建物が大きな被害を受けました。首都直下型地震に備えて、昭和56年以前に建てられた建物の早急な耐震化が必要なのです。